高齢者が食べやすい食事とは?

高齢者は噛む力や飲み込む力が衰えてくることで食事量が十分に摂れず栄養不足に陥る可能性が考えられます。高齢者が安心して食事を楽しめるように、食べる機能に合わせて食材や食べやすいメニューを工夫していくことが大切です。

高齢者が食べやすい食事の形態と料理の例

・軟らかいもの(舌や歯ぐきでつぶせる程度)

・とろみのあるもの(ポタージュスープ、シチュー)

・ミンチ状のもの(やわらかい肉団子、ハンバーグ、つみれ)

・おかゆ状のもの(お粥、パンがゆ)

・プリン状のもの(プリン、ムース、卵豆腐、具なしの茶わん蒸し)

・ゼリー状のもの(ゼリー、煮こごり、水ようかん)

・乳化されたもの(ヨーグルト、アイス)

・ペースト状のもの(果物缶詰をミキサーにかけたもの、ピューレ)

高齢者が食べにくい食事の形態や特徴と料理の例

○噛みにくいもの

・繊維が多いもの(ゴボウ、れんこん、たけのこ、ふき)

・硬いもの(肉、りんご、柿)

・弾力が強いもの(タコ、イカ、こんにゃく)

○むせやすいもの

・スポンジ状のもの(高野豆腐、がんもどき)

・パサパサしているもの(パン、ゆで卵、芋類)

・ボロボロしてまとまりにくいもの(そぼろ、おから)

・酸味や刺激の強いもの(レモン、酢の物、香辛料)

・液体と固体が混ざっているもの(お茶漬け・味噌汁・果汁の多い果物)

○飲み込みにくいもの

・口の中や喉に張り付くもの(海苔、わかめ、餅)

・口の中でまとまりにくいもの(かまぼこ、千切りキャベツ)

個人の状態に合わせて調整しましょう

噛む力が衰えていて飲み込む力が十分に場合は一口大に切る、こまかく刻むことで食べやすくなることがありますが、飲み込む力が衰えている場合は刻んだ食べ物は口の中でまとまりにくくむせの原因になります。液体状のものはとろみをつけることで喉へ流れ込む速さを遅らせ、誤嚥しにくくなりますが、とろみをつけすぎるとかえって飲み込みにくくなる場合もあるので状態に合わせてとろみの調整をしましょう。

食品を細かく刻んだり、ミキサーにかけてとろみをつけたりと介護食というととても大変に感じる方も多いと思います。豆腐やプリンなど加工しなくても食べられるものや、ポタージュといった通常の調理法でも食べやすいものはうまく組み合わせ、どうしても難しいものや手軽にしたいということであれば介護食品を利用するのもひとつです。

介護食品の活用

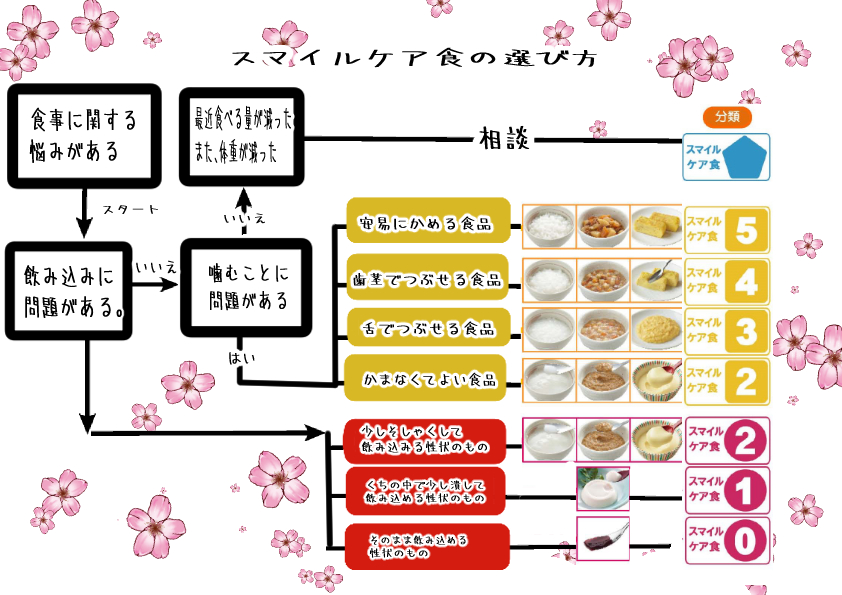

農林水産省はこれまでの「介護食品」と呼ばれてきたものを幅広い領域として捉え直し、「スマイルケア食」として新しい枠組みを整理しました。

スマイルケア食とは

「スマイルケア食」は、健康を維持していく上で栄養補給を必要とする方向けの食品に「青」マーク、噛むことが難しい方向けの食品に「黄」マーク、飲み込むことが難しい方向けの食品に「赤」マークを表示し、それぞれの方の状態に応じた「新しい介護食品」の選択に寄与しています。同省は、小売店などで商品を選択する際に活用できる早見表も策定してますので参考にしてみてください。